[굿모닝충청 조하준 기자]

시민언론 민들레가 지난 2일 저녁 미국 경제 전문지 <포브스>의 선임 칼럼니스트 윌리엄 페섹이 쓴 칼럼을 인용해 현재 한국 경제가 심각한 상태임을 전했다. 칼럼을 요약하자면 중국은 자국의 여러 문제에도 아시아 경제 시계의 속도를 급격한 속도로 높였으나 한국은 그에 대한 대응을 제대로 하지 못하고 있다는 것이다.

미국 경제 전문 <포브스>의 선임 칼럼니스트 윌리엄 페섹은 '중국은 시간이 한국 편이 아님을 상기시킨다'란 지난 8월 29일 자 기고에서 이렇게 지적하고 "중국의 영향력, 시장 점유, 생산 능력이 증가함에 따라 한국이 그 지역의 톱 수출 강국(중국)과 보조를 맞추고 그에 따라 정책을 조정하는 작업을 더욱 어렵게 하고 있다"고 지적했다.

기고에서 페섹은 일본이 자국 바깥에서 계속해서 상황이 더욱더 빠르게 변한다는 사실을 깨닫지 못하면서 급변하는 글로벌 경제 상황 적응에 큰 어려움을 겪고 있다고 진단한 뒤 "한국 역시 시간에 촉각을 곤두세워야 하는 도전들을 맞이하고 있다"고 경고했다. 또한 이 대목에서 페섹은 인플레이션이 둔화하는 상황인데도 지난 22일 금리 동결 결정을 하도록 했던 이창용 한국은행 총재의 문제의식을 소환했다.

앞서 이 총재는 27일 '서울대 국가미래전략원-한은 공동 심포지엄' 폐회사에서 "구조적인 제약을 무시한 채 고통을 피하기 위한 방향으로 통화·재정 정책을 수행한다면 부동산과 가계부채 문제가 더 나빠지는 악순환이 계속될 것"이라며 "왜 우리가 지금 금리 인하를 망설여야 할 만큼 높은 가계부채와 수도권 부동산 가격과 같은 구조적인 문제에 빠지게 됐는지에 대한 성찰은 부족해 보인다"고 말했다.

페섹은 한국 경제의 구조적 도전들과 관련해 이 총재가 △ 사상 최고 수준의 가계부채 △ 극단적인 저출생률 △ 치솟는 자녀 양육 비용과 교육 △ 미국에서 일본에 이르는 정책 불확실성 등 만성적 문제를 경고하고 나선 것을 긍정적으로 평가했다.

그러나 페섹은 한국에는 "구조적 개혁을 위한 시간이 많지 않다"고 했던 이 총재의 발언을 거론한 뒤 "아시아 4대 경제국인 한국이 직면한 최대 위협을 '시간'으로 보는 이 총재의 진단은 묻혀 있다"고 지적했다.

그러면서 이 총재의 진단에 담긴 두 가지 문제의식에 주목할 것을 조언했다. 하나는 현 정부 정책 입안가들 사이의 정치적 갈등 탓에 한국이 "세계에서 가장 역동적인 이웃 나라"인 중국과의 게임에서 경쟁력 제고를 위한 과감한 작업을 추진할 재량이 거의 남아 있지 않다는 인식이다. 또 하나는 아시아와 그 너머에서 벌어지는 당혹할 만큼 급속도의 변화는 한국으로선 "빈둥거릴 시간"이 거의 없다는 것을 뜻한다는 인식이다.

페섹은 현재 이 총재의 선택지는 상당히 제한돼 있다고 봤다. 그는 "치솟는 부동산 가격과 높은 가계부채가 만든 이중의 위협이 서로를 강화하고 있다"며 "왜 이런 버블에 기름을 더 부어야 하는가"라고 반문했다. 바로 여기가 인플레 둔화에도 금리 인하를 경계하는 이 총재의 고민 지점이라는 것이다.

페섹은 금리 인하는 "일종의 사면초가 상황에 놓인 한국 같은 큰 규모의 개방적이고 무역주도적인 경제에는 거의 도움이 되지 않는다"라고 내다봤다. 과거에 한국은 부국인 일본과 저비용의 중국 사이에서 "샌드위치 신세"였지만, 지금은 사면초가 상태라는 얘기다.

페섹은 "오늘 한국은 통화 긴축을 하는 일본과, 금리를 인하하는 중국, 금리와 관련해 행동보다 훨씬 말을 많이 함으로써 극도의 달러 변동성을 부추기는 미국의 연방준비제도 사이에서 쥐어짜이고 있다"며 "험한 상황이 되고 있다"라고 덧붙였다.

앞서 페섹은 국제통화기금(IMF)의 아시아태평양국장을 지낸 이 총재가 2022년 4월 취임 이후 포스트-코로나 상황에서 "긴축정책을 실시한 최초의 주요 중앙은행장"이라며 "그것은 2023~2024년 한국의 인플레 도전을 제안한 용기 있고 선견지명이 있는 조치였다"고 평가했다.

이 같은 한국의 구조적 위기와 관련해 페섹은 2007년 이후 역대 한국 정부들이 △ 노동 시장 유연화 △ 관료체제 정비 △ 평평한 운동장 만들기 △ 혁신 동기 부여 △ 여성 권한 강화 △ 비즈니스 환경 국제화 등의 작업을 게을리해 온 게 주된 원인이라고 봤다.

일례로 1997년 국제통화기금(IMF) 구제금융 사태 당시 한국은 가족 소유의 재벌들의 권력을 약화시키겠다고 약속했지만, 2007년 당시에도 "경제적 산소" 대부분을 독식했고 지금도 달라진 게 없고, 일부 스타트업이 눈에 띄긴 하지만 "예외"에 가깝다는 게 그의 평가다.

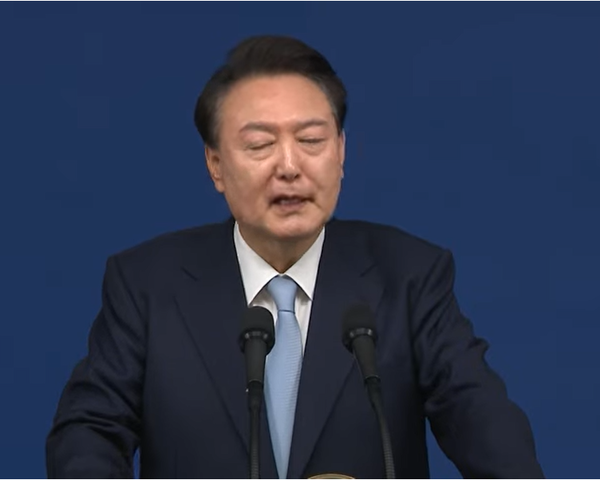

윤석열 대통령이 내세운 '공정하고 혁신적" 경제와 관련해 그는 "30대 초반의 지지율로 유권자들은 윤의 경제 개편 노력에 상당히 낮은 점수를 주었다"며 "이는 과거의 패턴에 들어맞는다"고 주장했다.

한국의 역대 정부들이 정치적 갈등과 단기적 우려에 사로잡히고, 역대 지도자들이 경제의 성장 엔진들을 재조정하기보단 경제적 균열들을 임시로 덮고자 한국은행에 의존해왔다는 것이다. 지난 15년간 한국이 "경제적 근육"을 만들지 못했다는 지적이다.

페섹은 "한국은 정부 관리들과 국회의원들이 생산성을 높이고 인구의 절반인 여성을 더 잘 활용하고 젊은 기업가들이 큰 리스크를 감당하도록 격려하는 그런 시절로 되돌아갈 수 없다"면서 "한국이 지난 몇 년간 이런 일을 했었더라면 한국은행 총재 일이 그야말로 쉬웠을 텐데, 결국 다시 이 총재(의 역할)를 주목하게 만든다"고 덧붙였다.

앞서 이 총재는 지난 6월 한은 창립 제74주년 기념사를 통해 한국 경제가 "시간을 두고 누적되고 심화된 수많은 구조적 문제들을 직면해 있다"면서 △ 저출생 △ 고령화 △ 지역불균형과 수도권 집중 △ 연금 고갈 △노인 빈곤 △교육 문제 △소득·자산 불평등 △ 노동 시장 이중구조 등을 직접 거론한 바 있다.

이와 관련해 페섹은 "이 모든 것(구조적 문제들)은 가장 좋을 때 대담하고 혁신적인 해결책을 요구한다"며 "그러나 시끄럽게 똑딱거리는 (시계) 소리는 한국이 한순간도 기다릴 여유가 없다는 사실을 상기시켜 준다"고 덧붙였다.

이렇듯 현재의 위기를 타파하기 위해선 구조적 개혁이 중요하다는 것을 알 수 있는데 이에 대한 윤석열 정부의 대응은 지지부진하기만 하다. 심지어는 개혁을 하기는커녕 도리어 역행하는 움직임도 보였다. 작년 하반기에 갑작스럽게 여당을 중심으로 튀어나온 이른바 '메가시티 서울' 이야기가 그것이다.

지역불균형과 수도권 집중이 한국 경제의 심화된 구조적 문제 중 하나인데 도리어 서울을 더 크게 만들어 수도권 집중을 가속화시키겠다는 것이니 개혁은커녕 도리어 역행하는 움직임이라 할 수 있다. 때문에 한국 경제가 당면해 있는 구조적 문제에 대한 개혁의 의지가 있는지 의심이 들 수밖에 없다.

저작권자 © 굿모닝충청 무단전재 및 재배포 금지

굿모닝충청TV

굿모닝충청TV