[굿모닝충청 조하준 기자] 조선의 역대 27명의 국왕들 중 최악의 '폭군'을 꼽으라면 단연 10대 연산군일 것이다. 그는 1494년 성종의 뒤를 이어 즉위해 12년 간 폭압적인 통치를 저지르다 1506년 중종반정으로 폐위돼 유배된 후 그 해 겨울에 31세의 나이로 세상을 떠났다. 그는 폐위된 군주이기에 국왕 대접도 받지 못한 채 군호로 불리며 그의 치세에 대한 기록 역시 '실록'이 아닌 '일기'로 불리고 있다.

연산군과 그의 부인 신 씨의 무덤은 서울특별시 도봉구 방학동에 위치해 있다. 서울도시철도 우이신설선의 종점인 북한산우이역에서 내려 20분 정도 걸으면 나온다. 그는 국왕이었음에도 불구하고 폐위되면서 시호와 묘호를 받지 못한 채 왕자 시절 봉호인 '연산군'으로 불렸기에 그의 무덤 또한 '능'이 아닌 '묘'로 불리고 있다.

연산군 묘는 사적 제368호로 관리되고 있는데 묘역에 들어가면 바로 들어오는 무덤은 연산군 부부의 묘가 아닌 딸 부부의 묘다. 묘역에 들어섰을 때 기준으로 왼쪽이 사위 구문경의 묘이고 오른쪽이 연산군 딸의 묘다. 보통 부부의 묘는 참배객들을 바라보는 방향을 기준으로 남자가 오른쪽, 여자가 왼쪽에 서도록 했기에 연산군 가족들 묘역 역시 같은 구조를 띄고 있다.

폐위된 군주의 가족이라 그런지 왕릉이라고 하기엔 너무 작고 초라하다는 느낌을 감출 수가 없다. 이렇게 죽어서도 국왕 대접을 받지 못하는 연산군의 모습을 보면 인생무상(人生無常)이란 단어가 저절로 떠오르게 된다.

연산군은 12년 동안 재위하면서 2차례의 사화(士禍)를 일으켰는데 첫 번째는 1498년의 무오사화(戊午士禍)이고 두 번째는 1504년의 갑자사화(甲子士禍)이다. 이로 인해 무수히 많은 신료들이 떼죽음을 당했고 이미 죽은 사람들도 부관참시(剖棺斬屍) 됐으며 개중에는 아예 뼈를 빻아 바람에 날려버리는 쇄골표풍(碎骨飄風)까지 당한 사람도 있었다.

사실 첫 번째 사화였던 무오사화는 연산군 입장에서도 나름의 할 말이 있었다. 무오사화를 촉발시킨 것은 김일손의 사초(史草)였다. 김일손은 연산군의 증조부인 세조의 실록을 쓸 사초에 세조를 모욕하는 내용을 잔뜩 실었는데 이 중에는 자신의 스승인 김종직이 쓴 조의제문(弔義帝文)도 함께 포함돼 있었다.

김일손이 쓴 사초 자체도 세조에 대한 온갖 악의적 소문을 검증하지도 않은 채 기록했던 것이라 논란이 될 수밖에 없는데 자신이 사초에 집어넣으려 한 스승 김종직의 조의제문은 세조가 조카 단종으로부터 왕위를 찬탈하고 이후 죽인 뒤 시신을 방치해버렸다는 식의 내용으로 해석될 만한 것이라 더 큰 불을 지르게 됐다.

연산군 본인의 증조부인 세조를 모욕한 것도 모자라 세조-예종-성종으로 이어지는 조선 왕실의 정통성마저도 부정하는 것이나 다름없으며 그 3명의 임금들로부터 녹을 받아먹고선 뒤에서 이렇게 왕을 욕했으니 어느 누가 무사할 수 있겠나? 결국 김일손과 그 무리들은 모두 능지처참을 당했고 이미 죽은 김일손의 스승 김종직은 부관참시를 당했다.

비록 형벌이 잔인했다고는 해도 자신의 조상을 모욕했으니 연산군이 아닌 성군이라도 눈이 돌아갔을 것이다. 하지만 무오사화와 달리 갑자사화는 변명의 여지가 없는 연산군의 광기어린 복수극에 불과했다. 다들 알다시피 갑자사화는 연산군이 자신의 생모 폐비 윤 씨의 죽음에 대해 복수할 목적으로 일으켰던 것이었다.

흔히 갑자사화에 얽힌 비화로 폐비 윤 씨의 모친이자 연산군의 외할머니인 신 씨가 간신 임사홍의 도움을 받아 연산군을 만났고 1482년 폐비 윤 씨가 사약을 받고 죽었을 당시 흘렸던 피가 묻은 적삼을 보여주면서 광기의 복수극이 시작된 것으로 알지만 사실 이는 기록에는 없는 야사(野史)다.

정사의 기록에 따르면 연산군은 이미 즉위 1년 후인 1495년에 성종의 능에 비석을 세울 때 한 번도 들어보지 못했던 자신의 외할아버지 윤기견의 이름을 보면서 그 때 어렴풋하게 폐비 윤 씨가 자신의 생모이고 죄를 받아 사사(賜死)됐다는 것을 알고 있었다고 한다. 다만 폐비 윤 씨가 도대체 무슨 죄를 지었고 또 왜 그 죄를 짓게 됐는지 등의 디테일함은 잘 모르고 있었던 것으로 보인다.

비록 임사홍이 연산군의 외할머니를 꼬드겨 '피묻은 적삼'을 공개했다는 것은 야사일 뿐이지만 그가 갑자사화의 방아쇠를 당긴 것은 사실이다. 그가 폐비 윤 씨의 죽음에 대해 귀인 엄 씨와 귀인 정 씨의 참소가 있었다고 일러바친 것이 갑자사화의 서막이었다.

복수에 눈이 먼 연산군은 그 두 귀인을 붙잡아 귀인 소생의 아들들에게 어머니를 구타하라는 패륜적인 명령을 내렸고 이후엔 귀인들의 시신을 갈가리 찢어발겨 젓갈로 담그고 산과 들에 뿌리도록 했다. 뿐만 아니라 윤 씨의 폐위에 동참한 성준, 윤필상, 이극균, 이세좌 등은 모조리 사형에 처했고 이미 죽은 한명회, 정창손, 한치형, 심회, 정인지, 남효온 등은 부관참시했다.

이렇게 갑자사화로 인해 죽은 사람은 무오사화보다 몇 배 이상 더 많았다. 2차례의 사화를 일으킨 연산군은 공포정치로 절대권력을 틀어쥐게 됐는데 막상 그는 그렇게 획득한 권력을 나라와 백성을 위해 쓰기보다는 개인의 사치와 향락을 위해서만 쏟았다. 그런 그가 반정으로 쫓겨나게 된 것은 인과응보인 셈이다.

하지만 아직도 알 수 없는 것은 연산군은 어쩌다 저렇게 폭군이 되었을까이다. 본래부터 그의 성정이 악해서 폭정을 거듭하는 폭군이 된 것인지 아니면 어머니의 죽음에 대해 제대로 알려주지 못했고 제대로 사랑을 주지도 못했던 아버지 성종의 책임 때문인 것인지 아리송하기만 하다.

어찌 되었든 그렇게 수많은 피를 묻힌 끝에 절대권력을 틀어쥐며 흥청(興淸)과 운평(運平) 등 기생 집단들을 거느리며 사치와 향락 속에 빠져 살았던 연산군은 결국 갑자사화가 일어나고 불과 2년 만에 반정으로 쫓겨났고 강화도로 유배됐으며 그곳에서 쓸쓸히 죽었다. 그의 무덤을 바라보며 또 한 번 인생무상을 느끼게 된다.

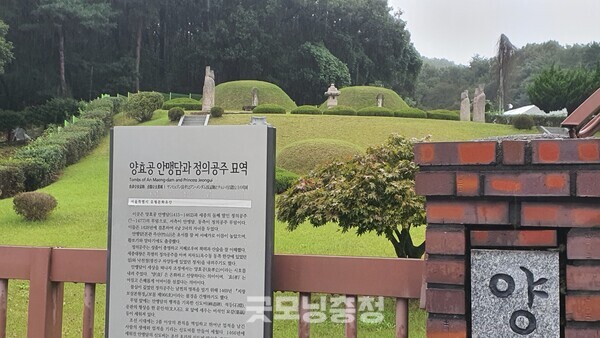

연산군 묘 주변에는 또 다른 볼거리들이 많다. 연산군 묘 맞은 편엔 세종대왕의 둘째 딸인 정의공주와 남편 양효공 안맹담의 묘도 있는데 이 두 사람의 묘는 들어가서 볼 수 없다. 하지만 큰길에 있기에 멀리서도 눈에 띈다. 죽산 안 씨 족보에 따르면 정의공주는 세종대왕이 훈민정음을 창제할 때도 오빠 문종, 두 남동생 수양대군, 안평대군과 함께 많이 도왔다고 한다.

또 인근에는 1960년대 모더니즘 계열 시인으로서 신동엽 시인과 함께 저항시인으로 이름을 날린 김수영 시인을 기리는 김수영문학관이 있다. 연산군 묘에서 걸어서 5분 남짓한 거리에 있으니 겸사겸사 같이 둘러보면 좋다. <어느 날 고궁을 나오면서> 등과 같이 수많은 시를 통해 민주주의를 열망했던 그의 저항정신을 되새기는 계기가 될 수도 있다.

뿐만 아니라 연산군 묘에서 약 700m 떨어진 곳에는 일제 강점기 시절 자신의 사재를 털어 우리의 문화재를 지키려 애를 썼던 간송 전형필 선생의 생가도 있다. 전형필 선생은 젊은 나이에 막대한 유산을 물려받았는데 스승인 위창 오세창 선생의 조언을 받아 민족의 혼과 얼을 지켜내겠다는 결심을 하고 문화재 수집에 자신의 재산을 아낌없이 투자했다.

전형필 선생의 이같은 혼신의 노력이 아니었다면 우리의 국보급 문화재들이 더 많이 일본이나 다른 나라로 유출됐을지 모른다. 일제 강점기 시절 대부호로서 떵떵거리며 살 수 있었을 텐데도 우리의 문화재 수집을 위해 노력을 기울인 간송 선생은 노블리스 오블리주의 표본이라 할 만하다.

연산군 묘를 시작으로 여러 뜻깊은 장소를 한 번 둘러보면 하루가 부족할 정도지만 그래도 많은 배움을 얻을 수 있을 것 같다.

저작권자 © 굿모닝충청 무단전재 및 재배포 금지

굿모닝충청TV

굿모닝충청TV