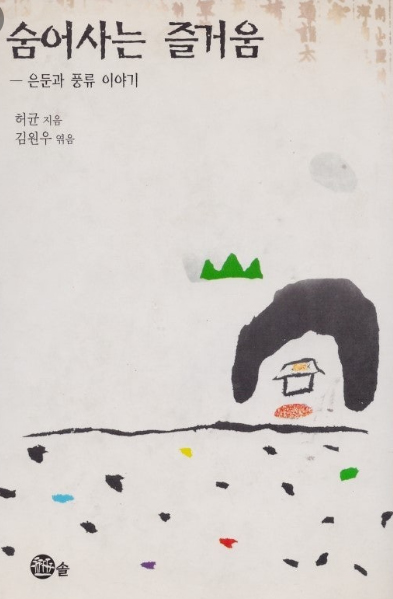

[굿모닝충청 임영호 동대전농협 조합장] 김원우님이 《숨어사는 즐거움》이란 책으로 편집·출간한 《한정록(閑情錄)》은 조선 시대에 살았던, 그러나 시대를 앞서간 사상가 허균(許筠)이 마흔두 살 나이에 병조좌랑(兵曹佐郞)의 관직에서 물러나 있을 때 쓴 책입니다.

허균은 자신의 시문집 《성소부부고(惺所覆瓿藁)》의 부록으로, 세상을 등지고 숨어 사는 사람들의 즐거운 이야기를 모았습니다. 그는 서문에서 이렇게 말했습니다.

조물주가 사람에게 공명(功名)과 부귀(富貴)를 아끼지는 않으나, 한가함만은 아낀다. 높은 벼슬에 앉아 많은 녹(祿)을 받는 사람이 얼마나 되는지 알 수 없으나, 세속적인 일에서 조용히 물러날 줄 아는 이는 극히 드물다. 그들 중에는 날마다 재산을 모으고 좋은 집을 짓고자 애쓰지만, 한 번도 뜻을 이루지 못하고 먼저 죽고 마는 이도 있다.

그러나 다행히 집에서 먹고 지낼 만큼만 있다면, 한가한 생활을 즐기며 지내는 것이 더 낫다. 그럼에도 불구하고 사람들은 정치적 감투만을 간수하려 손을 떨며, 금전출납부만 챙기면서 마음을 불안하게 먹고 산다.

은둔의 의미

사람들 사는 곳에 집짓고 있지만,

수레의 시끄러운 소리 들리지 않네.

그대에게 묻노니 어떻게 하면 그럴 수 있나.

마음이 멀면 사는 곳이 절로 외지는 것이라오.

도연명(陶淵明)은 벼슬을 버리고 고향으로 돌아가서 자연 속에서 농사를 지으며 시를 읊는 은자(隱者)의 삶을 살았습니다. 그의 이 시는 ‘은둔의 미학’을 가장 잘 드러낸 구절로, 세속 속에서도 마음이 고요하면 그곳이 곧 산림(山林)임을 말합니다.

그가 말한 ‘마음이 멀다’는 것은 세속의 욕망에서 한 걸음 물러나는 것, 즉 부귀나 명예를 좇지 않고 자신 안의 평화를 지키는 태도를 뜻합니다.

향을 피우고 목침에 기대면

세상일이 모두 꿈속처럼 사라져버리고

미래도 바로 지금에 숨어있다.

이만하면 눕듯이 편히 숨어 산다고 할 수 있으니

토호(土壕)를 파고 산에 은거하는 것이

도리어 번거로움을 알겠도다.(암서유사)

은둔(隱遁)이라고 하면, 세상을 원망하며 속세를 등지고 깊은 산중이나 동굴 속에서 혼자 살아가는 모습을 떠올리기 쉽습니다.

그러나 진정한 은둔은 세상 밖에서 세상을 외면하는 것이 아니라, 세상 속에서 일정한 거리를 두고 사는 지혜를 말합니다. 동방삭(東方朔)의 열선전(列仙傳)에 이런 구절이 있습니다.

“세속에 몸을 두고도 세상을 피하며,

금루(金樓)의 궁궐 속에서도 세상을 피하고

몸을 보전할 수 있다. 어찌 꼭 깊은 산속이나 절벽 밑에서만 가능하겠는가?”

즉, 세상 한복판에서도 마음을 다스릴 수 있다면 그것이 곧 은둔입니다. 반대로 아무리 한적한 시골에 산다 하더라도, 마음속에 세속에 대한 미련과 거리낌이 조금이라도 남아 있다면, 그 역시 세상 속에서 사는 것과 다르지 않습니다.

참된 은둔은 장소가 아니라 마음의 상태에 있습니다. 세상과 일정한 거리를 두되, 마음속 욕망을 비우고 평화를 지키는 태도가 곧 은둔의 삶이며 이것이 도연명이 말한 ‘유유자적(悠遊自適)’의 삶이라 하겠습니다.

자연

“淸風明月 一錢不買.”

일에 욕심을 버리고 유유자적한 삶을 즐길 때 가장 우선할 일은 자연(自然)을 벗 삼는 것입니다. 이는 한가로운 삶 가운데 기본입니다. 자연을 벗 삼아 자연을 사람같이 사람을 자연같이 대하면 흥이 나고 즐거워서 외로운 법이 없습니다.

자연의 가치는 ‘무가(無價)’입니다. 맑은 바람과 밝은 달은 돈 한 푼 들이지 않아도 얻을 수 있습니다. 이처럼 강산(江山)과 풍월(風月)은 본래 주인이 없지만, 오직 한가로운 사람이 바로 주인인 것입니다.(소문공충집)

해가 비추는 겨울날이나

해가 가리워진 여름날,그리고 좋은 계절에 경치가 아름다울 때,

지팡이에 나막신을 신고 밖에 나가 거닐면서스스로 즐기는 한편,

못가에서 물고기를 구경하고숲속에서 새소리를 들으며,

탁주 한 잔과 거문고 한 곡조로

몇 시간의 낙을 즐기다 보면

일생 동안 거의 이대로 지낼 수 있다.(지비록)

이 글에는 무엇이 부족하다는 푸념이 없습니다. 돈·지위·성공·명예에 관한 이야기는 하나도 없고, 오직 시간·자연·작은 기쁨만으로도 인생이 충분하다고 말합니다. 그래서 읽는 사람의 마음도 같이 느긋해집니다.

요즘 식으로 하면, 날씨 좋은 날 동네 한 바퀴를 걷고, 공원에서 나무를 보고 새 소리를 들으며, 집에 와서 막걸리 한 잔에 좋아하는 음악 들으면, 솔직히 그것으로도 평생 살맛이 난다는 정서라고 볼 수 있습니다.

검소

“欲多則心窮, 欲少則心寬.

욕심이 많으면 마음이 가난하고, 욕심이 적으면 마음이 넉넉하다는 말입니다. 여기서 자족(自足)은 단순한 생활 태도가 아니라 영혼의 경제학입니다.

욕심은 불안으로 번집니다. 더 많이 성과를 내고, 더 빨리 성장하려는 욕심이 반복될수록 우리의 마음은 메말라 갑니다. 반대로, 욕심을 비워내고 필요한 만큼의 선(線)을 지킬 줄 아는 사람은 ‘심리적 여유’를 만들어냅니다.

《한정록》 숭검편(崇儉篇)은 사람이 마땅히 검소함을 숭상해야 한다는 주제를 다룹니다. 허균은 “사람들이 부귀를 좇다가 끝내 허무함을 맞는다. 검소한 사람은 세속의 욕망에서 자유롭다.”고 말합니다. 숭검(崇儉)은 단순한 절약이 아니라 욕심을 버리고 마음의 여백을 지키는 태도를 의미합니다.

《한정록》에 실린 짧은 글로, 명나라 때의 호거인(好居人) 즉, 좋은 거처를 아는 사람에 대한 이야기가 나옵니다. 그는 집안이 매우 가난하여 다 해진 옷에 거친 밥을 먹으며 살면서도 태연히 “인의(仁義)로 몸을 윤택하게 하고, 책꽂이로 집을 장식하면 좋다.”고 말합니다.

사람이 어디에 사느냐보다 어떻게 사느냐가 중요하다는 뜻입니다. 좋은 거처란 산수가 아름다운 곳이 아니라, 욕심이 머물지 않는 자리로 진정한 ‘호거인’은 집의 크기나 위치가 아니라 마음의 평안(平安)함으로 사는 사람이라는 뜻입니다.

벗과 교유

“吾興至則往, 興盡則歸.”

왕휘지는 산음(山陰)에 살았습니다. 어느 날 밤 큰 눈이 내려 온 세상이 하얗게 변하자, 그는 술을 마시고 거닐면서 좌사(左思)의 초은시(招隱詩)를 읽다가 갑자기 대규(戴逵) 생각이 났습니다.

이때 대규는 섬계(剡溪)에 있었습니다. 그는 작은 배를 타고서 밤새 가서 대규의 집에 이르렀지만 끝내 들어가지 않고 돌아섰습니다. 어떤 사람이 그 까닭을 묻자, 그는 이렇게 대답했습니다. 나는 흥이 일어나 왔고, 흥이 다하여 돌아가니 어찌 대규를 보아야 하는가. (세설신어)

흥이 일어나면 찾아가고, 흥이 다하면 돌아온다는 이 구절은 관계의 온도를 이야기합니다. ‘필요할 때만 찾는 인연’을 비난하지 않으며, 오히려 그것을 자연의 흐름으로 보았습니다.

청렴하고 자연 속에 사는 선비 손일원(孫一元)이 세속의 벼슬자리를 버리고 서호 근처에서 은둔생활을 하고 있을 때, 조정의 고위 관리가 그를 찾아왔습니다. 손일원은 그를 전송하러 나와서 먼 산만 바라볼 뿐, 한 번도 그 사람과 얼굴을 마주하지 않았습니다.

그러자 그 벼슬아치가 괴이쩍게 여겨 말하기를, "산이 좋은 것이 무엇이오?" 라고 하니, 손일원이 이렇게 대답하였습니다. “산이 좋은 것은 아니나, 청산(靑山)을 대하는 것이 속인(俗人)을 대하는 것보다는 낫지요.”(소창청기)

세속의 인간관계는 욕망과 위선으로 얽혀 있지만, 자연은 순수하고 진실하며, 그 앞에서는 사람도 본래의 자신으로 돌아갑니다. 손일원은 세속의 권력자나 출세의 길에 미련이 없었습니다.

그는 산속의 고요함 속에서 진정한 평화를 느끼고, 탐욕과 아첨으로 가득한 세상 사람들과 어울리기보다 말없는 산, 변하지 않는 자연을 벗 삼기를 선택했습니다.

송나라 때 문인 사혜는 함부로 사람을 사귀지 않아서 잡스런 손님이 그 집문을 드나들지 않았습니다. 그는 가끔 혼자 술을 마시고는 이렇게 말하였습니다.

“나의 방문을 드나드는 것은 오직 맑은 바람뿐이요, 나와 대작(對酌)하는 것은 다만 밝은 달이 있을 뿐이다.”(하씨어림)

이익이나 은혜로 사람들과 어울리지 않고, 자연과 벗하며 살았다는 뜻입니다. 바람과 달은 세속적 욕심이 없는 자연의 친구를 상징합니다.

독서

“文者, 靜中之事也 非閑不能為之.”

글은 고요한 데서 하는 일이니 한가하지 않으면 할 수 없다며, 사유(思惟)의 시간이 필요함을 말합니다. 생활이 복잡할수록 그 속에서도 한가한 시간을 내어 짧은 ‘공부의 시간’을 마련해야 합니다. 공부는 단지 지식이 아니라 성찰(省察)의 습관입니다.

선비는 살아가며 세상을 경영하는 포부를 갖지만, 자신의 소신이 시대와 맞지 않고 몸이 쇠하면 관직에서 물러나는 것이 도리입니다. 이때 한가한 선비가 자연을 벗 삼으면서 무엇으로 세월을 보내며 흥을 부치겠습니까? 그것은 바로 책 읽기입니다.

저물어가는 세모에 맑은 날 밤, 등불을 켜고 차를 달이며, 숲에 싸락눈이 내려서 깊게 쌓이고, 바람이 마른 나뭇가지를 흔들며 지나가고, 겨우 새는 들녘에서 우짖습니다.

온 세상은 죽은 듯 고요하나 간간이 종소리 들려오는 아름다운 정경 속에 차의 향기가 방에 가득하고, 따뜻한 화로를 끼고 책을 읽는다면 이보다 더 즐거움이 있을까? (임탄편)

선비에게 책은 친구이기도 합니다. 처음 읽는 책을 펼 때에는 좋은 친구를 새로 얻은 듯하고, 이미 읽었던 책을 다시 보면 오래된 친구를 만난 듯합니다. (미공비급)

“학문을 하는 도(道)는 궁리(窮理)보다 앞서는 것이 없고, 궁리의 요체는 독서보다 앞서는 것이 없다.”

주자가 주자전서(朱子全書)에서 한 말로 공부라는 것은 결국 세상의 이치를 깨닫는 일이고, 그 이치를 깨닫는 데에는 책을 읽는 것보다 더 나은 방법이 없다는 것입니다.

풍류

山呼人來, 水洗心去.

풍류(風流)는 산수(山水)를 즐기고, 시·서·화·음악을 가까이하며, 술과 차를 매개로 교유하는 것입니다. 하지만 풍류의 핵심은 멋있게 노는 법이 아니라 자연과 일체되는 경지에 있습니다.

산호인래(山呼人來)는 자연과 인간의 교감을 말합니다. 인간이 자연을 찾는 것이 아니라, 오히려 산이 먼저 인간을 불러들이는 존재적 끌림을 나타냅니다. 수세심거(水洗心去)는 수행과 해탈의 상징으로 물의 흐름이 마음의 때를 씻어내어 무심(無心)과 청정(淸淨)의 경지에 이르는 것을 상징합니다.

자연이 사람을 부르고, 그 안에서 마음이 정화된다는 것은 사람이 산에 들면 저절로 속세의 소음을 잊고, 물가에 서면 번뇌가 씻겨 나가듯, 자연 속에서 마음의 고요와 깨달음을 얻을 수 있습니다.

진나라의 왕공(王恭)은 평소 음악을 사랑하였습니다. 어느 날 술에 취한 채로 사람을 시켜 물가에서 피리를 불게 하였습니다. 소리가 구름 하늘로 올라가듯 울려 퍼지자, 듣는 사람들 모두 눈물을 흘렸습니다. 어떤 이가 말했습니다. “이건 보통 소리가 아닙니다.” 왕공이 말했습니다. “그건 내 마음의 소리일 뿐입니다.”(세설신어)

이 짧은 이야기는 허균이 자유로운 풍류의 본질을 보여주기 위해 인용한 것입니다. 풍류의 근원은 마음에 있습니다. 왕공은 세속의 음악이나 기술적 완벽함을 추구하지 않았습니다. 풍류란 외적인 장식이 아니라 내면의 진실이 자연스럽게 흘러나오는 순간입니다.

‘술’은 속세의 번다함을 잊고, 자연과 벗하며 사는 즐거움의 상징으로 자주 등장합니다. 술은 억압된 이성을 녹이는 매개체입니다. 왕희지는 술이 사람을 절로 빼어난 명승지(名勝地)로 끌어들이는 힘이 있다고 말했습니다.

왕공의 행동은 사회적 규범으로 보면 방종(放縱)처럼 보이지만, 자연의 리듬에 맞게, 자기 마음의 소리를 따르는 태도입니다. 글 속에서 ‘술’은 단순히 마시는 행위가 아니라, 삶의 번뇌를 비우고 자유를 찾는 철학의 상징입니다.

허균이 《한정록》을 편찬한 것은 세 번의 귀양과 여섯 번의 파직을 겪으며 느낀 삶의 회한 (悔恨)과 성찰 때문입니다. 벼슬살이 속에서 이상은 꺾이고, 세상은 부패했으며, 그는 점점 자유롭고 독립적인 인간으로 살고자 했습니다.

《한정록》에는 “벼슬보다 평온한 삶이 더 행복하다”는 그의 깨달음이 담겨 있습니다. 당시의 제도와 풍속에 답답함을 느낀 그는 불교와 서학(西學)까지 폭넓게 이해하며, 백성을 위한 정치를 주장한 시대의 아웃사이더였습니다.

결국 “내 마냥 몸이 건강한 날, 조정해서 물러날 것을 정하여 나의 천수를 다한다면, 행복이 이보다 더 큰 것이 없겠다.”는 그의 바람은 끝내 이루어지지 않았습니다. 그는 역모(逆謀) 혐의로 50세에 생을 마쳤지만, 《한정록》은 그의 깊은 성찰과 인간적인 자유에 대한 열망을 보여 주는 기록입니다.

저작권자 © 굿모닝충청 무단전재 및 재배포 금지

굿모닝충청TV

굿모닝충청TV