[굿모닝충청 신성재 기자] 진실은 지워져도 사라지지 않는다. 권력이 막은 자리에는 결국 누군가 남긴 기록이 쌓였고, 광주는 그 기록들이 어떤 얼굴을 하고 있는지 보여주는 도시였다.

지난 주말 짧은 일정으로 광주에 들렀다. 여행 목적은 다른 데에 있었지만, 이곳에서는 자연스럽게 발걸음이 5.18의 현장으로 향했다. 도시는 일상의 모습이었지만, 그 시대의 시간이 여전히 공기 속에 남아 있는 듯한 정서가 배어 있었다.

광장에 도착한 시각은 마침 오후 5시 18분이었다. 시계탑에서 흘러나온 '님을 위한 행진곡'에 시민들은 잠시 움직임을 멈췄다. 설명이 필요 없는 시간, 도시가 스스로 기억을 유지하는 방식이었다.

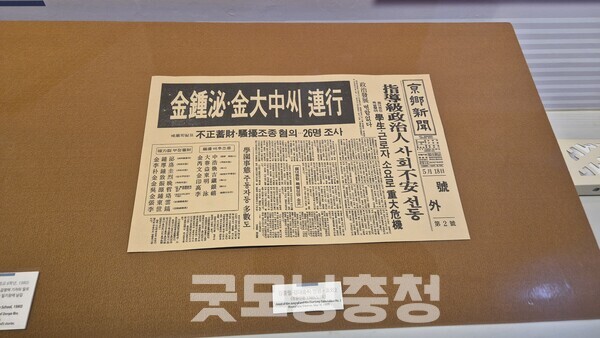

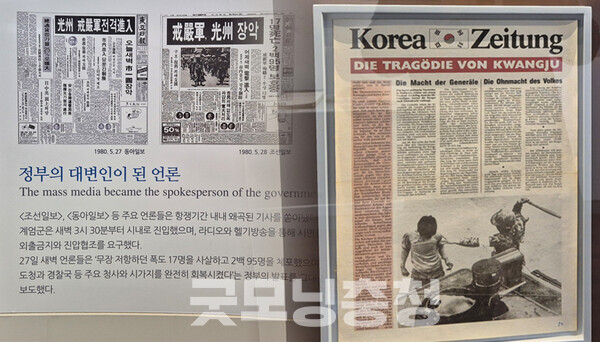

5.18민주화운동 기록관 내부는 더 명확했다. 전시된 신문 1면들은 외신과 국내 언론이 같은 사건을 얼마나 다르게 다뤘는지 한눈에 보여줬다. 외신은 현장의 실상을 기록하려 했던 반면, 국내 언론은 “사태”, “폭도”라는 표현으로 본질을 흐렸다. 짧은 몇 개의 단어가 언론의 위치를 갈라놓았다.

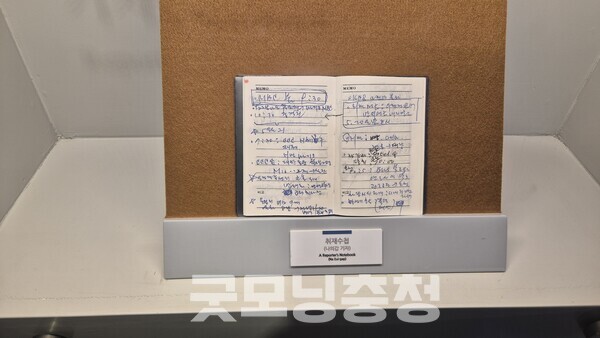

가장 오래 머문 곳은 전남일보 나의갑 기자의 취재수첩이 놓인 자리였다. 1980년 5월 18일 오전 전남대 정문 상황이 몇 시간 단위로 빼곡하게 적혀 있었다. 7공수의 반복된 진압, 부상한 학생들, 골목까지 이어졌다는 폭력, 용봉천에 던져진 자전거들…당시 공식 보도에서는 거의 찾아볼 수 없었던 장면들이 수첩 한 권에 담겨 있었다.

기록관을 둘러보는 동안, 직접 보지는 못했지만 위르겐 힌츠페터 기자의 필름이 자연스레 떠올랐다. 국내 언론이 제 역할을 하지 못하던 시기에 외신 기자와 한 택시 기사가 남긴 기록은 광주의 실상을 세상에 연결하는 중요한 통로가 됐다. 기록관 곳곳에서 확인한 국내 언론의 한계와 대비되며 그 의미가 다시 생각났다.

짧은 방문이었지만 광주는 언론이 어떤 선택을 해야 하는지 다시 생각하게 하는 도시였다. 사실을 남긴 기록과 그렇지 못했던 보도는 세월이 지나도 서로 다른 무게로 남아 있었다.

광주를 떠나며 다시 시계탑을 바라봤다. 멈춰 있는 듯한 그 구조물 옆에서, 언론의 본령은 특정 시대에만 요구되는 것이 아니라 지금 이 시간에도 유효하다는 생각이 조용히 이어졌다.

저작권자 © 굿모닝충청 무단전재 및 재배포 금지

굿모닝충청TV

굿모닝충청TV