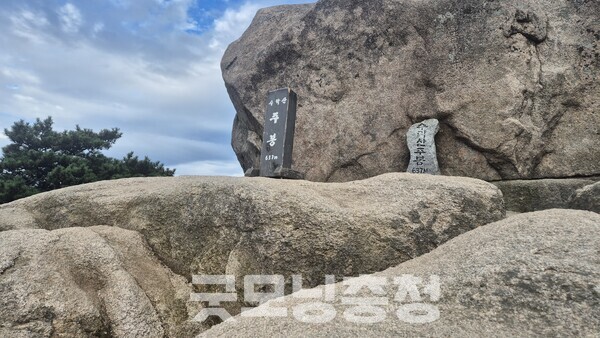

[굿모닝충청 신성재 기자] 연휴 첫째 날, 도봉산을 완주한 뒤 발길은 즉흥적으로 수락산으로 향했다. 함께 산을 타고 싶다던 친구의 권유가 계기였다. ‘쉬운 산일 것’이라 짐작했지만, 막상 마주한 수락산은 만만치 않았다. 서울과 의정부, 남양주에 걸친 해발 638m의 산은 바위 능선과 화강암 암릉이 이어져 있었다.

준비한 물은 고작 한 통 반. 오르며 다 마셔버린 탓에 갈증이 거세졌다. 다행히 정상 부근에서 음료와 아이스크림을 파는 상인을 만났고, 바가지를 알면서도 펩시 제로 한 캔을 들이켰다. 순간 몸속까지 스며든 청량감은 살아 있다는 실감이었다.

하지만 시계를 보니 이미 오후 5시. 서둘러 하산하다 길을 잃었다. 급경사 암릉을 거의 기어내려오는 순간에는 “이제는 끝인가” 하는 생각까지 스쳤다. 다행히 계곡길로 이어지는 길을 찾아냈고, 벤치를 발견한 순간 안도와 환호성이 터져 나왔다. 이어진 완만한 길은 절로 이어져 있었다. 처음부터 이 코스를 택했다면 무난했을 것이라는 아쉬움이 밀려왔다.

수락산은 단순한 근교 산행지에 그치지 않는다. 조선의 방랑시인 김시습(1435~1493)이 머물렀던 곳이자, 조선 후기 정허 거사가 머물며 가을 절경을 읊은 곳이기도 하다. 그의 시는 옥류·은류·금류 폭포와 미륵봉, 향로봉, 칠성대, 불로정 등을 ‘수락 팔경’으로 불리게 했다. 기암괴석과 단풍이 어우러진 풍광은 선경(仙境)에 비유되며 지금도 많은 이들의 발걸음을 끌어당긴다.

김시습은 ‘매월당(梅月堂)’이라는 호로 불리며 불교와 유교, 도교를 넘나든 자유로운 사상가였다. 수락산에 은거하며 남긴 시편들은 산이 단순한 풍광을 넘어 사색과 성찰의 공간이었음을 보여준다. 안내판에는 그의 생애와 시구가 나란히 적혀 있어, 오늘의 등산객들에게도 깊은 울림을 전한다.

서울 도심과 지하철로 이어진 교통 접근성 덕분에 수락산은 ‘가까운 뒷산’처럼 여겨지지만, 실제로는 암릉과 절벽이 많아 결코 만만치 않다. 내원암 인근의 거대한 암벽 ‘내원암장’은 클라이머들의 성지로 알려졌지만, 때로는 사망사고가 일어나기도 한다.

그래서일까, 이날 즉흥적으로 오른 수락산은 위험 속 긴장감과 동시에 살아 있음을 확인케 한 산행으로 남았다. 무엇보다 이번 경험은 한 가지 교훈을 남겼다. 첫 산행은 홀로보다는 반드시 일행과 함께, 특히 경험 많은 동료와 동행해야 한다는 점. 그리고 수락산처럼 암릉과 낙상 위험이 있는 산에서는 기본적인 안전 장구, 즉 등산화·장갑·무릎 보호대가 필수라는 점이다. 하산길의 미끄러움은 방심한 순간 곧바로 사고로 이어질 수 있다.

즉흥적으로 떠난 산행이었지만, 수락산은 짧은 하루를 길게 기억하게 만들었다. 화강암의 날선 능선, 목을 축이던 청량감, 김시습과 정허 거사의 시가 겹겹이 어우러진 풍광이 긴 여운을 남겼다. 산은 경관과 감동만큼이나 안전이 전제되어야 한다는 사실을 절실히 일깨워준 하루였다.

저작권자 © 굿모닝충청 무단전재 및 재배포 금지

굿모닝충청TV

굿모닝충청TV