[김헌식 대중문화평론가] 복고 드라마와 영화가 최근 트렌드를 이루고 있다. 공통점은 지난 시절에 대한 향수나 그리움이 배어 있다는 것이다. 무엇보다 사회적으로 자리를 잡기 시작한 사람일수록 더욱 그 시절을 주목한다.

현재, 그래도 안정이 되어 살만하다면 과거에 괜찮은 기억이 더 잘 날 것이다. 인지 심리학적인 면에서 살피면, 기분이 좋을 때는 기분이 좋은 때의 행복한 기억이, 기분이 우울할 때는 그렇지 않은 때의 기억이 잘 난다.

이를 ‘기분일치효과’(mood congruence effect) 혹은 ‘정서일치효과’(mood-congruity effect)라고 한다.

인지심리학자 고든 바워(Gordon Bower, 1981)의 논문에서 입증이 된 이래 여러 논문이 발표되었다. 이러한 원리는 기업의 홍보 마케팅에도 쓰여 왔다.

일례로 코카콜라는 2009년 Open Happiness 캠페인 이후 기분이 좋을 때마다 코카콜라가 생각날 수 있게 광고를 만들어 왔다.

그런데 사람들은 그렇게 단순하지 않아서 좋은 기억과 그렇지 않은 기억을 선택적으로 확대하거나 축소하며 삶을 영위하려 한다.

2003년 콜로라도 주립대 심리학자들의 연구에 따르면 보통 사람들은 과거의 긍정적이고 좋은 일은 더 잘 기억했고 좋지 않은 부정적인 기억에 대해서는 적게 기억했다. 나쁜 기억에 대해서는 감정의 강도가 덜 하다는 것이다.

이는 대체로 보통 사람에게는 매우 긍정적인 효과를 나타낼 수 있다. 과거의 부정적인 기억을 잊고 앞으로 살아갈 수 있는 여력이나 힘을 줄 수 있기 때문이다.

그런데 이러한 태도가 심하게 되면 부정적인 작용도 있다. 당시의 잘못을 간과하거나 잊고 객관적인 평가를 하지 못하며 개선해야 할 점을 놓치기 때문이다. 분명하게 잘잘못을 기억하고 따져야 미래의 상황에 맞서 대처할 수 있다.

관련해 므두셀라 증후군(Methuselah Syndrome)이라는 개념이 있다. 과거의 좋은 기억만을 강조하고, 나쁜 기억은 잊어버리려는 심리적 현상이다.

이런 경향에 대해서 2009년 사회심리학자 리처드 아이바크(R. P. Eibach)와 리사 리비(L. K. Libby)는 좋았던 옛날 편향(the ‘Good-old-days’ bias)이라고 칭하기도 했다. 옛날 지난 시절은 모두 좋게 생각하는 경향이다.

그런데 고의로 그럴 수도 있다. 이러한 원리는 드라마나 영화 속에서 복고적인 내용이 감정 반응을 일으키는 것과 같다.

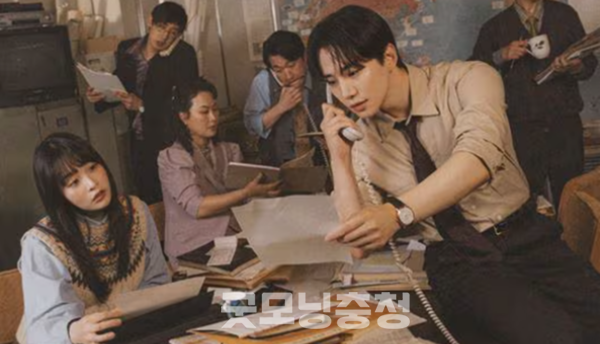

드라마 ‘태풍 상사’는 1997년 IMF 외환위기와 관리 체제 시절을 시간적 배경으로 삼고 있다.

당시 얼마나 어려운 지경에 처했는지 사실감 있게 보여주는 반면, 시청자들은 주인공이 위기를 극복하고 성공해 나가는 과정에 몰입한다.

드라마를 보면, 그때 당시는 어려운 점이 있었지만 지금 생각해 보면 부정적인 기억은 상당히 덜 하고 그때의 낭만적인 기억이 더 나게 된다. 더구나 이미 지나온, 그래도 잘 극복한 IMF 체제였으니 말이다.

하지만 그때 당연히 잘못된 점이 있었다. 드라마에서는 국가 정책의 잘못으로 난데없이 어려움에 처한 상황들이 보였지만, 어떤 문제점들이 우리 사회에 있었는지 세세하게 접근하지는 않는다.

예컨대 당시 많은 기업이 부채 경영을 했고 부채가 많을수록 도산 위험이 컸던 것도 사실이다.

이는 개인들도 마찬가지 상황이었다. 빚잔치에서 외환 방어를 하지 못한 정부의 무능이 더해진 인재 참사였다.

드라마 ‘태풍 상사’는 상사맨 캐릭터를 통해 기업 경영의 관점에서 스토리라인을 전개하고 있다. 상대적으로 일반 노동자 관점은 덜 부각이 되는 셈이다.

IMF 체제를 극복하기 위해 준비되지 않은 채 정책적으로 비정규직을 제도화하면서 고용 불안이 더 커졌다. 그것이 우리 사회의 갈등을 일으켜왔고 지금도 여전하다.

드라마는 탐사 저널리즘 콘텐츠가 아니다. 드라마를 통해 봐야 하는 것은 어려운 상황을 극복해 내는 과정이다. 그것이 드라마가 다큐가 아닌 이유이며 사람들이 즐기는 이유다.

심리학자 바바라 프레드릭슨(Barbara Fredrickson)은 긍정적 감정을 경험하면 사람들은 더 창의적으로 생각하고, 사회적 관계를 확장하며, 몰입의 깊이가 커진다고 했다.

과거를 반추하는 드라마를 통해 미래의 좀 더 나은 결과를 현실에서 만들어 갈 수 있는 힘을 얻을 수 있다. 다만 현실의 문제와 요인도 곁들이면 더 좋을 것 같다.

IMF 체제는 갖고 있던 것을 잃었던 사람들이 겪는 시기였기 때문에 더욱 뼈가 아팠다. 그 상황을 딛고 일어선 세대의 경험과 역량이 미래 세대에게 이어지게 하는 데에 태풍 상사 같은 드라마가 일조한다면 더 바람직할 것이다.

원래부터 없던 세대들이 영포티라 불리는 IMF 체제 세대에게 오해를 갖는 것은 사회적으로나 개인에게나 긍정적이지 않을 것이기 때문이다.

저작권자 © 굿모닝충청 무단전재 및 재배포 금지

굿모닝충청TV

굿모닝충청TV