[굿모닝충청 조하준 기자]

윤석열 정부가 가장 비판을 받는 지점 중 하나는 외교 정책이라고 볼 수 있다. 현재 윤석열 정부가 표방하는 이른바 '가치 외교'로 인해 1990년대 북방 정책의 산물로 이뤄낸 한중관계와 한러관계는 현재 중대한 위기를 맞고 있다. 이 '가치 외교'의 문제점은 이데올로기적 관점에 얽매여 우리의 국익을 중대하게 훼손하고 있다는 것에 있다.

그런데 이런 이데올로기적 '가치 외교'로 인해 나라를 멸망에 이르게 할 뻔한 인물이 있었으니 그는 바로 조선 16대 국왕 인조다. 인조가 지금까지도 많은 사람들에게 비판의 대상이 된 것에는 병자호란이 있었고 병자호란이 일어난 원인엔 '숭명배금정책'이 있었다. 이른바 조선시대판 '가치 외교'다.

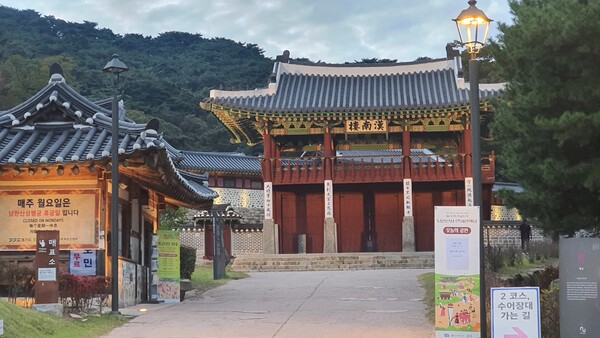

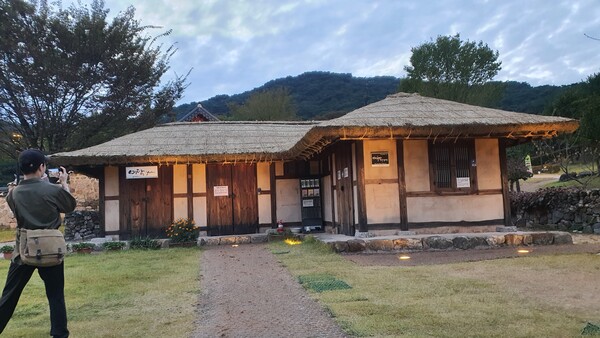

이번엔 그 '가치 외교'의 위험성에 대해 다시금 새기기 위해 병자호란의 치욕이 깃든 남한산성과 삼전도비를 찾았다. 7년에 걸친 왜란이 조·명 연합군의 승리로 끝난 이후 동아시아의 정세는 크게 급변했다. 본래 만주의 여진족들은 금나라가 몽골 제국에 의해 멸망한 후 다시 여러 부족들로 흩어져 살았는데 조선과 명나라의 통제 하에 억눌려 있었다.

그러나 임진왜란과 정유재란으로 인해 힘의 공백이 생긴 틈을 타 건주여진의 아이신기오로 누르하치가 여진 부족들을 통합하며 만주족을 이루고 1616년 후금을 건국하게 된다. 이렇게 새로이 일어난 후금은 대륙으로 진출을 꾀하며 명나라를 압박하기 시작했다.

안 그래도 만력제 때부터 본격적으로 기울기 시작했던 명나라는 왜란 당시 조선 지원의 후유증으로 인해 군사력이 더욱 약화됐기에 후금을 당해내지 못했고 이른바 '재조지은(再造之恩)'을 앞세워 조선에 도움을 청했다. 하지만 왜란으로 인해 인구가 격감했던 조선 역시 명나라를 도울 만한 형편이 되지 못했다. 광해군의 이른바 중립 외교는 이 때문에 나왔다.

명나라에는 형식적으로 구원병을 보내 재조지은을 지키고 한편으로 후금을 향해 적대 의사가 없음을 드러내 전쟁을 피하고자 했던 것이다. 이것이 당시 야당이었던 서인(西人)과 남인(南人) 등에게 광해군 정권을 공격할 빌미를 제공하고 말았다. 이른바 폐모살제(廢母殺弟)와 명나라에 대한 배반 등을 내세워 광해군을 폐위하는 인조반정이 일어나게 된다.

이렇게 새롭게 국왕이 된 인조는 이른바 숭명배금정책을 펴며 다시 명나라를 섬기고 후금을 배척했다. 정작 명나라는 "광해군은 우리를 잘 섬겼던 왕이었는데 왜 내쫓았느냐?"며 인조반정에 시큰둥했고 후금은 후금대로 조선이 적대적으로 나서니 자극을 받게 됐다.

이로 인해 초래된 것이 정묘호란이었다. 당시 조선은 왜란이 끝나고 채 30년도 지나지 않았던데다 3년 전 발생한 이괄의 난으로 인해 군사력이 더욱 엉망진창이 된 상황이었던데 반해 후금은 창성하고 있었던 상황이었으니 당연히 조선은 패전을 거듭했다. 다만 정묘호란 당시 후금 또한 군사가 3만에 불과했기에 형제의 맹약을 맺는 것으로 일단 전쟁은 마무리 됐다.

이런 일을 겪고도 인조는 좀처럼 정신을 차리지 못했다. 우선 당시 조선은 아직 왜란으로 인해 겪었던 피해를 다 복구하지 못한 상태였기 때문에 청나라와 맞설 만한 국력이 아니었다. 따라서 국력을 회복할 때까지 현명한 외교 노선을 펼쳤어야 했지만 정묘호란 이후에도 숭명배금정책은 바뀌지 않았다.

후금은 이후 국호를 청으로 바꾸고 태종 숭덕제가 황제의 자리에 올랐지만 조선은 노골적으로 그를 황제로 인정하지 않는 배짱을 부렸다. 만약 인조가 국력을 충실히 기른 상태에서 청나라를 상대로 그렇게 맞섰다면 고구려 영양왕처럼 후대에도 칭송을 받았을 것이다.

애석하게도 당시 인조가 벌인 행태는 그야말로 당랑거철(螳螂拒轍)에 불과했다. 조선 조정 내 주전론자들은 청나라를 대비할 대책은 제대로 세우지도 못했으면서 목소리만 큰 사람들이었다.

특히 인조부터가 이괄의 난을 진압한 정충신과 남이흥 등 장수들이 수비전을 주장하고 청의 군사력을 이야기하며 방비를 어떻게 해야 할지도 설명하는데도 받아들이기는 커녕 그들에게 '홍타이지는 하찮은 자에 불과한데 나가 싸울 생각은 못하고 병력 탓만 하는 한심한 놈들'이라고 막말까지 일삼으며 뛰어난 장수들만 찾아내면 문제 없다는 망언을 떠들어대기 바빴다.

조선이 이렇게 노골적으로 명나라의 행동대장 노릇을 하며 청나라를 노상 자극하니 대륙 정복 이전 배후도 제거할 겸 해서 청나라는 10만 대군을 일으켜 또 쳐들어왔다. 이것이 바로 병자호란이다.

병자호란 당시 청나라 군대의 기동력은 놀라울 정도로 빨랐다. 청나라의 작전은 오로지 단숨에 한양까지 쳐들어가서 인조의 항복을 받아내는 것이었다. 그렇기에 최대한 조선의 지방에 위치한 성들을 우회하는 식으로 돌격했다. 거기에 더해 도원수 김자점의 무능도 청나라 군대의 기동력을 살려주는 계기가 됐다.

이를 뒤늦게 안 인조는 부랴부랴 왕자들과 함께 강화도로 피난을 가려 했지만 이미 강화도로 가는 길까지 청나라 군대에게 막혀버렸고 그 때문에 대피한 곳이 바로 남한산성이었다. 이 상황에서 조선이 쓸 수 있는 역전의 카드는 남한산성에서 농성전을 벌이며 청군의 발을 묶고 각 지방의 야전군을 모아 청군의 배후를 치는 것이었다.

그러나 청나라 군대의 기동력은 조선군의 예상보다 훨씬 더 빨랐고 조선 각 지방의 야전군들은 대부분 청군보다 움직임이 한참 늦었으며, 거기에다 일련의 사건으로 인해 중과부적으로 패하거나 고립되었다. 무엇보다 인조가 있는 남한산성 또한 장기간 농성전을 벌이기엔 식량이 50여 일 분에 불과했다.

결국 다시 조정은 주전론과 주화론으로 갈리게 되는데 주전론의 대표격 인물이 김상헌과 삼학사들이었고 주화론의 대표격 인물은 최명길이다. 주전론자들은 "명나라는 조선에 있어 부모의 나라이고 청나라는 곧 부모의 원수이니 조선이 망하는 한이 있더라도 의리를 지켜야 한다"고 했고 주화론자들은 망해가는 명나라가 우리를 도울 수 없다는 입장을 냈다.

그러던 중에 각지에서 오던 근왕군이 모조리 격퇴당했고 최후의 거점인 강화도마저 방어를 맡았던 장신과 김경징의 무능으로 인해 함락되면서 더 버티기 힘들어지자 결국 1637년 오늘날 서울 송파구 석촌동 및 삼전동 일대에 있었던 하중도 삼전도(三田渡)에서 인조가 청 태종에게 삼궤구고두례를 하며 항복을 하는 삼전도의 치욕을 겪었다. 그리고 그 삼전도의 치욕은 삼전도비로 남아 지금까지 전해지고 있다.

이런 병자호란의 치욕이 주는 교훈은 간단하다. 국익이 아닌 이데올로기에 함몰된 외교는 결국 나라를 파탄 지경에 이르게 할 수 있다는 것이다. 제대로 국력을 기르지도 않은 채 명나라와의 의리를 지킨답시고 무모하게 창성하는 청나라를 상대로 시비를 걸었다가 도리어 된통 당한 격이다.

지금의 윤석열 정부가 걷는 '가치 외교' 노선도 400년 전 인조와 크게 다르지 않다고 보인다. 현재 한국의 국력이 중국, 러시아와 맞서 이길 만한 국력이 되었는지에 대한 고려는 없이 무조건 미국의 편에 서서 중국과 러시아를 배척하는 것이 아닌지 우려스럽기만한 부분이다.

정작 윤 대통령이 미국의 행동대장 노릇을 하며 중국과 러시아를 상대로 적대적인 행보를 보이는 동안 미국은 물밑에서 중국과 협상을 이어가는 모습을 보였고 일본 또한 마찬가지였다. 이런 윤 대통령의 가치 외교로 인해 본래 최대 흑자국이었던 중국은 이젠 적자국이 됐고 북러관계는 북소관계 수준으로 밀착해 가고 있다.

병자호란의 치욕이 깃든 현장을 보면 다시금 윤석열 정부의 외교 노선이 얼마나 위험한지 또 역사는 항상 반복된다는 것을 깨닫는다.

저작권자 © 굿모닝충청 무단전재 및 재배포 금지

굿모닝충청TV

굿모닝충청TV